以前の記事で紹介した「テトラ オートワンタッチフィルター AT-60」ですが、現在60cm水槽のサブフィルターとして絶賛活躍中です。

ただ、この外掛式フィルターは、バイオバッグと呼ばれる使い捨ての濾材を使用するのですが、大体2~3週間でバイオバッグを交換する必要があります。作業自体はとても簡単なのですが、ランニングコストが気になります。

ということで、標準セットに入っていたバイオバッグの交換タイミングにあわせて、バイオバッグ不要となるべく改造することにしました。

まぁ、改造するためにこの外掛式フィルター選びましたからね。という訳で「AT-60 改造 前編」では、以下を実現する事とします。

- 濾過スペースに外部フィルターのろ材を詰め込み、濾過能力をアップしたい

- エアレーションを追加し、濾過バクテリアを活性化させ、濾過効率をアップしたい

AT-50では上記の改造方法は実績があり、生体は一度も病気になったことがないので有効な方法だと考えています。

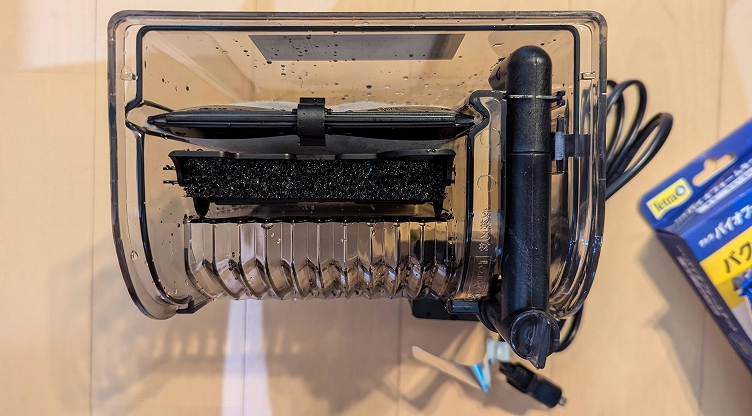

ノーマル状態の テトラ AT-60

最初にノーマル状態の「AT-60」のろ材について見ておきたいと思います。

バイオバッグとバイオフォームキットが標準セットに入っていますが、濾過スペースがスカスカでもったいない状態です。

さらに、2週間ほど使用するとバイオバッグが目詰まりするのか、水がバイオバッグの上部から溢れてしまっています。

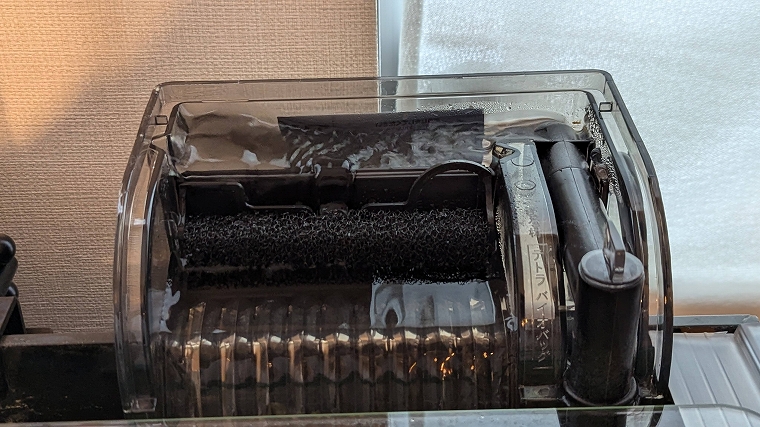

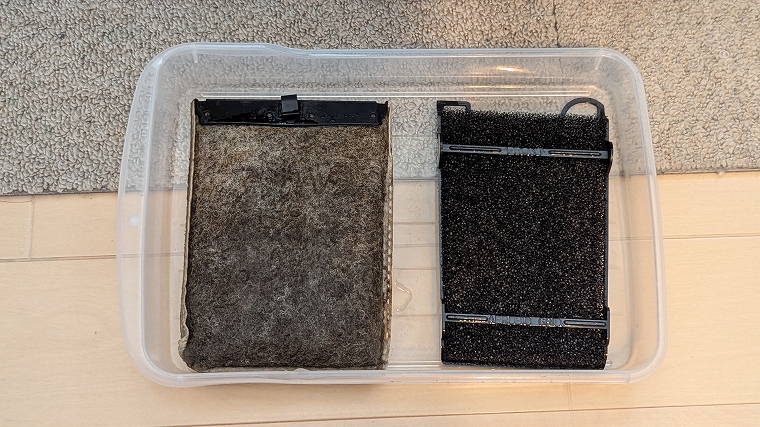

バイオバッグを取り出してみるとこんな感じでした。こうなると交換時期ということでしょう。

これではコスパ悪いので、改造していきたいと思います。

AT-60 改造 前編

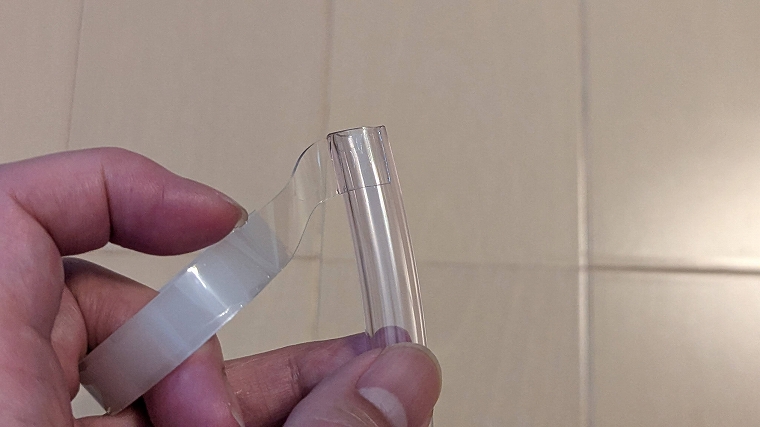

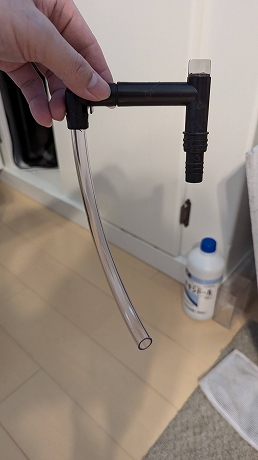

内径9mm/外径12mm ホース接続

今回も仕切り版方式ではなく、ホースによる延長方式を採用したいと思います。

しかしながら、AT-60側のエルボーパイプ排出口の形状は少し変わっており、径9/12mmのホースですと、少し隙間が出来てしまいます。このままだと、隙間から水が漏れてしまいます。

ということで、ホースに防水テープなどを巻き付け、隙間を埋めます。

振っても落ちなければ、成功でしょう。

ホースを奥まで押し込んでしまうと、水が流れなくなるので巻き付けた防水テープが見えなくなるくらいで十分です。

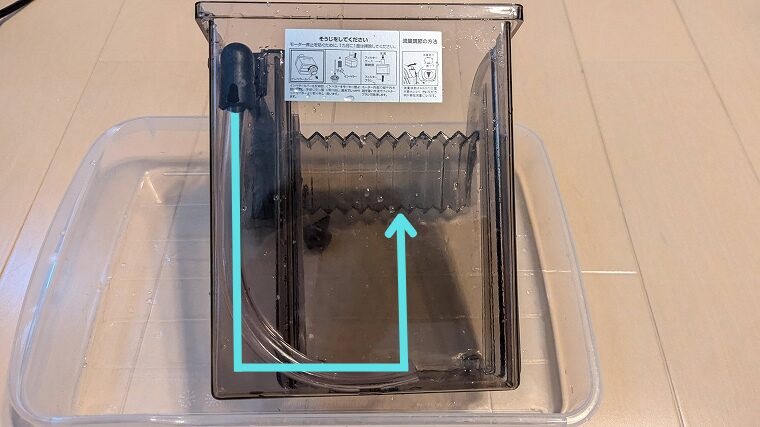

はい。ホースの取付が完了しました。これで、水が下から登ってくる構造に出来ました。

太いホースを外側から被せようとすると、ホースが干渉してしまい、エルボーパイプ及びホースがフィルター内に収まりません。したがって、上記の様にエルボーパイプの内径に収まるホース(外径12mm)を選ぶ必要があります。

※詳細はコチラでも解説しています。

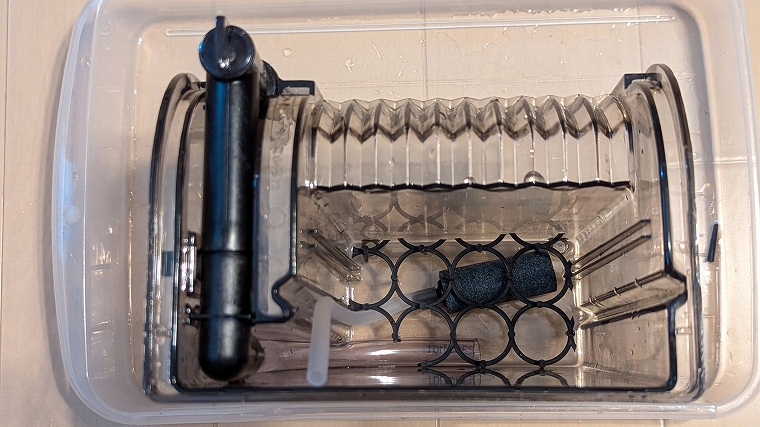

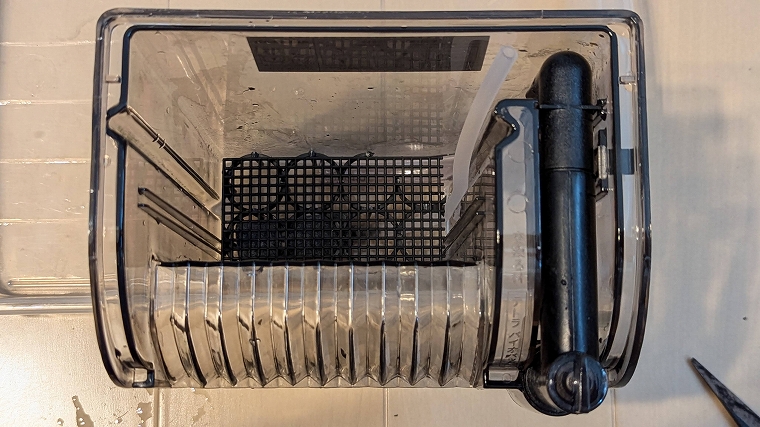

猫よけマットとエアーストーンを設置

百均に売ってる「猫よけマット」を適当な大きさにカットします。

そして、エアーストーンを置いて、その上にカットした猫よけマットを設置します。

濾材が猫よけマットの下に落ちてこないように、鉢底ネットをカットします。

これで、土台は完成です。後は好きな濾材を詰め込んでいくだけです。

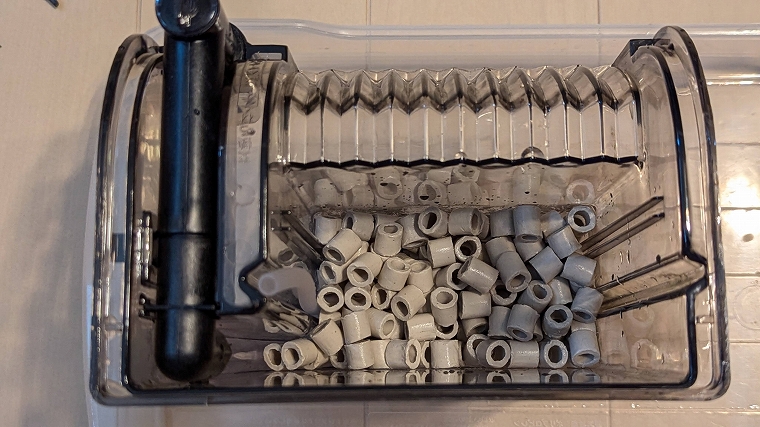

エーハイムの濾材を詰める

濾材はお手持ちのもので問題ありませんが、私はエーハイムでいってみたいと思います。

まず、エーハイム メックを下段に入れます。

続いて、エーハイム サブストラットプロ レギュラーを入れたら完了です。

- 濾材が溢れるのを防止するため、鉢底ネットを吐出口の手前に差し込んでいます。

- 逆流防止弁は水面より上に取り付けるのが安全なので、上記のようにフィルター内に設置しています。

最終的にこんな感じになります。外掛式フィルター内でエアレーションすることで、以下のメリットがあると思います。

- エアレーションすることで、バクテリアにたっぷりの酸素を供給することが出来る。

- エアレーションすることで、チャネル現象(水は流れやすいところを流れる現象)を防止できる。

GEXパワーフィルターのアイデアを参考にしたのですが、メーカーが採用しているということで何かしらメリットは有るに違いありません( ˘ω˘)スヤァ

動作確認

水槽に取り付けた状態です。これで、ホースから水が排出され、水が下から上へ登ってくれたら成功です。

早速、電源ONしてみましょう。ホース接続部からの水漏れもなく、水が満たされていっています。

AT-50よりモーターが大きいからか、あっという間に水が入っていきます。

そして、外掛式フィルターに水が満たされました(´∀`*)ウフフ

排水も問題ありません。

ここまでの動作確認が取れたら、水槽背面に移動させ、エアレーションも稼働しましょう。

最後にケーブル類を整理して、蓋を閉じたら完了です。

まとめ

ここまでが前編になるのですが、目標達成することが出来ました。

- 濾過スペースに外部フィルターのろ材を詰め込み、濾過能力をアップしたい

→ バイオバッグの定期購入も不要となる - エアレーションを追加し、濾過バクテリアを活性化させ、濾過効率をアップしたい

→ 外掛式フィルター内のチャネル現象(水は流れやすいところを流れる)も減らせる

なお、改造方法としてはアクリル板で区切るという方法もありますが、「アクリル板がずれたりしたら、水が溢れんじゃないか?」そういう懸念がある場合、今回のホース式はオススメです。

この方法ならホースが外れても、ホースがない状態の水流に戻るだけで溢れるってことはありませんからね。

ということで、ここまでの改造でも十分実用的になっているので、ここで満足するのも全然ありです。

改造自体が楽しくなっているブログ管理人は、ここからさらに改造を加えまして、「濾過容量拡張+植物濾過追加」を次回の記事で紹介したいと思います。良ければ参考になさってください。

コメント